■1.着任まで

1992年1月、初めて栗栖先生と電話で話をしました。明海大学の久米川正好先生のもとで広大の後輩が働いており、そのつてで栗栖先 生 が助手*1を 捜していることを知ったからです。電話での対応は実に丁寧で、誰に対しても誠実である方という印象を受けました。そしてお会いしてくださることに なりました。面接では、私がこれまで研究してきたことや持っている技術などを話しました。最後に「それでは5月から来ていただけます か?」と訊ね られ、その丁寧さにこちらも大変緊張しつつお受けしたのを覚えております。その後も、宿舎の手配や採用に当たってのさまざまな手続きを栗栖先生が してくださったのにも恐縮しました。教室員の入れ替わりの時期で人が少なかったせいかとも思っておりましたが、劉継光先生(当時・中 国第 四軍医大 学)の受け入れ時にも同様でしたので、先生のお人柄によるものと後に知りました。

■2.1年目前半

1992

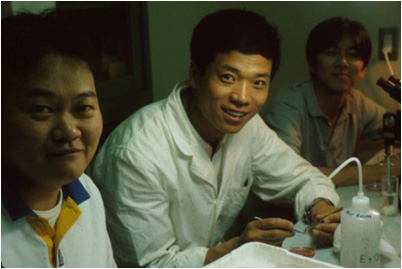

年5月、私は着任すると、まず1研*2の

部屋を培養室とし、栗栖先生の九大時代の仕事であるラット切 歯のエナメル芽細胞の初代培養 を始めま

した。最初は栗栖先生から直々に切歯の摘出や上皮の取り出し方を教わりました。

1992

年5月、私は着任すると、まず1研*2の

部屋を培養室とし、栗栖先生の九大時代の仕事であるラット切 歯のエナメル芽細胞の初代培養 を始めま

した。最初は栗栖先生から直々に切歯の摘出や上皮の取り出し方を教わりました。ラットをうまく殺せなくて、手を煩わせたこともありました。また、 九大時代の栗栖門下生である久木田明子先生(現・佐賀医科大)と原田英光先生(現・九州歯科大)には電話で、永田健 吾先生(現・九大歯学 部)には わざわざ来ていただいていろいろと教えていただきました。

それから、培養下のエナメル芽細胞は形態がずいぶんと変わってしまうので、稲井哲一朗先 生(現・九大医学部)が作られた抗アメロジェニン抗体 En3 を細胞マーカーとして使いました。ところが、こうして苦労して取り出した細胞が、培養数日ですぐにコンタミします。部屋自体の汚れが最大の原因と考え、栗 栖先生とふたりで部屋の大掃除をし、床磨きをし、ワックスがけをしました。先生は大変きれい好きで、ワックス作業を 率先してされました。 しかも1 度や2度ではありませんでした。その後、最大の原因が机の裏側に生えていたカビや汚れであることがわかり、この問題は急速に解消しましたが、この 頃の私は、コンタミとの戦いに加えて、慣れない場所での仕事や人間関係、実習などのデューティでくたくたの日々でも ありました。

*1 当時の職階とスタッフは、栗栖浩二郎教授、脇坂聡助 教授、岩本容泰講師、加藤穣慈助手。これに私が加わりました。

*2 栗栖先生と私は「歯の発生」研究を1研を使ってやっていましたので、1研グループといってい ました。

■3.1年目後半

1992年末になり、新しいクリーンベンチやインキュベータが入り、1研の培養室としての機能が安定してき ました。そこで、栗栖先生は 坂倉康則 先生(南カリファオルニア大のスラブキンの処に留学されていた。現・北海道医療大)に手ほどきを受けてマウス歯胚の器官培養に着手されます。

妊娠 14日のマウスを開腹しますと胎仔が14-16匹入っています。それぞれから下顎の第1臼歯を取り出すので すが、大変時間のかかる日々が 続きまし た。というのも、実体顕微鏡は古い小さなものが1台あるだけで、しかも私には一体どこに歯胚があるのかもよく見えなかったからです。結局、栗栖先 生がお一人で作業され、あまりに夜が遅くなり、「田畑君、君はもう帰っていいよ」と言われたこともありまし た。役に立てないつらさと、栗 栖先生の 気遣いが身にしみました。

思い返してみると、私の最初の1年半ほどは、一生懸命やってはいたけれど緊張感が足りないところや力の足り ないところが あり、先生にご迷惑をおかけしてばかりでした。それに広大時代にやっていた初期発生の研究への未練も断ち切 れていませんでした。その一方 で、いろ んな研究を同時並行して懸命にやっているにもかかわらず、なかなか成果につながらない焦りや諦めも少し感じていました。郷里、福岡の高校教員に なってた方がましだったか、いや今からでもやり直そうかなどと考えた日さえもありました。

■4.HGF研究〜留学へ

そうこうするうちに久米川先

生からHGF研究の機会をいただく

ことになりました。 HGF

研究で名高い中村敏一先生が以前、久米川先生のもとで働いていたという「人の縁」、その中村先生が

阪大医学 部に異動して来られたという「地の利」がありま

した。早速、いただいた抗体を用いて、歯の発生における分布を調べたところ、蕾状期から帽状期にかけては歯乳頭に均一に分布し、鐘状期に

なると内

エナメル上皮の分裂が盛んなところ(つまり将来の"溝")に近接する歯乳頭にのみ分布し続けることがわかりました。

生からHGF研究の機会をいただく

ことになりました。 HGF

研究で名高い中村敏一先生が以前、久米川先生のもとで働いていたという「人の縁」、その中村先生が

阪大医学 部に異動して来られたという「地の利」がありま

した。早速、いただいた抗体を用いて、歯の発生における分布を調べたところ、蕾状期から帽状期にかけては歯乳頭に均一に分布し、鐘状期に

なると内

エナメル上皮の分裂が盛んなところ(つまり将来の"溝")に近接する歯乳頭にのみ分布し続けることがわかりました。脇坂聡先生から教わった新鮮凍 結切片法を用い、プレパラート上で固定してから免疫染色をすると良好な結果が得られ、これを組写真にしたところ、栗栖先生がこれまでにな い笑顔で ほめてくださいました。初めて合格のハンコをひとつもらえたような嬉しさを感じました。

この後、アンチセンス法 の確立でもいろいろと 苦労をします が、岩本容泰先生のプローブ作成のノウハウなどの導入で HGFをきちんと阻害できるようになりました。こうしてアンチセンス法と器官培養を組み合わせるという「うちのスタイル」ができあがりました。このスタイ ルは、栗栖先生が考 えておられたアイデアで、歯胚における特定の分子の機能解析にあ たっては大変有力な武器となり ました。コストも比較的 安価で、 簡単な設備でできる点でも魅力でした。

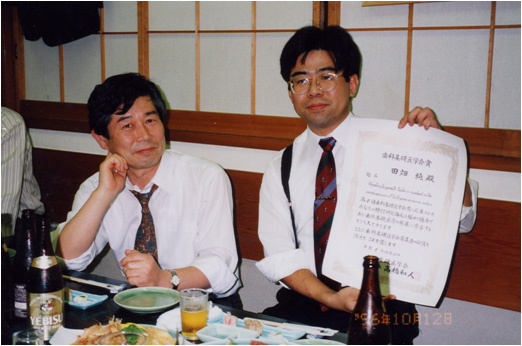

そして、HGFの機能解明が進み、それは私にとって研究者として 必要ないろいろなことを学ぶよい過程ともな りました。まず第一に解析は栗栖先生の丁寧な組織観察があればこ そで形態学の重要性を知り、多くの知識と経験を積みました。第二 に中村敏 一先生の ところで行った成果報告で優れたディスカッションを受け、一流の研究室における研究の仕上げのプロセスをかいま見ること ができました。第三に 1994年12月に来阪されたイルマ・テスレフ教授とディスカッションすることができ、後の留学につながりました。第四にこうしてできあ がった論 文は、私にとって雲の上の雑誌だった Development に掲載されました(Development 122:1243-1251 (1996))。第五に栗栖先生のお引き立てで、第100回解剖学会でのシンポジスト、第8回歯科基礎医学会賞受賞などの栄誉を経験しました。そして栗栖 先生は私をフィ ンランドのテスレフ先生のもとへと送 り出してくれました。1996年10月になっていま した。

■5.帰国〜PTHrP研究

1997年11月

に帰国すると、BMP4研究や

PTHrP研究が「うちのスタイル」だけでは乗り越えられない壁にぶつかっていました。

そこでま たいろいろと手を尽くし、BMP4

研究は

BMP4導入したCOS7細胞を用いてレスキューするという私のアイデアで、PTHrP

研究は培養歯胚の周囲に残る破骨細胞をビスフォス

フォネートなどで直接叩くという栗栖先生のアイデア

でそれぞれクリアしました。このころになると、教室

員

も多くなり、科研などもあたり、教室の運営は順調となっていましたが、その一方でシンポや特別講義、総説などの依頼も増え、栗栖先生は目

が回るよ

うな忙しさになっていました。栗栖先生が少し年をとられたように感じたのもこの頃で、ご自身で実験をされることが減ってきました。それで仕事を任

せていただけることが増えてきましたが、それでも、

PTHrP

に関しては、劉先生を直接指導され、最後はおひとりで論文をまとめられました(Mechanism

of Development 95:

189-200 (2000))。

1997年11月

に帰国すると、BMP4研究や

PTHrP研究が「うちのスタイル」だけでは乗り越えられない壁にぶつかっていました。

そこでま たいろいろと手を尽くし、BMP4

研究は

BMP4導入したCOS7細胞を用いてレスキューするという私のアイデアで、PTHrP

研究は培養歯胚の周囲に残る破骨細胞をビスフォス

フォネートなどで直接叩くという栗栖先生のアイデア

でそれぞれクリアしました。このころになると、教室

員

も多くなり、科研などもあたり、教室の運営は順調となっていましたが、その一方でシンポや特別講義、総説などの依頼も増え、栗栖先生は目

が回るよ

うな忙しさになっていました。栗栖先生が少し年をとられたように感じたのもこの頃で、ご自身で実験をされることが減ってきました。それで仕事を任

せていただけることが増えてきましたが、それでも、

PTHrP

に関しては、劉先生を直接指導され、最後はおひとりで論文をまとめられました(Mechanism

of Development 95:

189-200 (2000))。PTHrP研究で印象に残っているのは、アンチセン スでブロックした時、歯胚に周囲の骨が侵入してくる ことを発見し、まずそれを私に見せ てくれた時のことです。最終講義でもそのときの瞬間を「まだ誰もが知らない事実を発見した喜び、世界で自分だけがこれを知っているという 喜び、こ れこそ研究の醍醐味」と表現されていましたが、まさにその一瞬に立ち会ったような喜びを感じました。しかし、同時に自分もこれまで同じ試料を見て いながら、その現象に気づかなかったことを悔やみま した。HGF研究で形態観察の重要性を重々認識し、 自分なりに力をつけていたつもりで したか ら、敗北感に似たものを感じました。経験の違いはさておき、限られた時間の中にあって丁寧な観察をどれだけできるか、という一点こそが大切である と痛感しました。

■6.歯科基礎医学会の開催

1999年6月ご ろ、栗栖先生は第42回歯科基礎医 学会学術大会の会頭をお引き受けになりました。開催は2000年9月末。大会準備に あたって は、会場の選択や日程など大きいところをお決めになり、全体のプランを着々と練っておられました。そして、私にはプログラム委員としてオンライン 登録の導入とホームページの作成をするよう指示され ました。

このため、大会準備にだんだん時間をとられ るようになる1年となりましたが、 お祭りの 準備のような楽しさもありました。それに、結構自由にやらせてもらえ、自分の力を発揮できる喜びもありました。さいわいオンライン登録は成功に終 わり、その後の抄録集の自動作成も無事に終わり、栗 栖先生と二人で安堵しました。大会当日は、一般講演 の座長を原則として若い先生方にお 願いした こと、動画セッションを設けたことなどの新しい試みが好評で栗栖先生らしい大会となったと思いました。テスレフ先生が来阪して特別講演をしてくだ さったのですが、前日、栗栖先生も交え二人にゆかり のある人間がそろって歓談できたのもなかなか嬉しく 楽しいことでした。

■7.

九年一日のようにすぎて

■7.

九年一日のようにすぎて栗栖先生とお会いしてから9年が経ちました。十年一 日のように過ぎた9年間でした。この間に始めた歯の 発生研究が自分にとってここまで 面白いも のになるとは、当初思いもよりませんでした。しかも、それが他人にとっても魅力ある成果につながったのは望外の喜びです。

こうした道のりは険しい ものでしたが、栗栖先生は私を使うのが実に上手で 「あれはもうできたかね」などと催促されて、へろへ ろなのにもう一踏ん張りしてしまう自 分があり ました。

また、栗栖先生は新しいモノに敏感であり、先月行わ れた最終講義でも液晶プロジェクタ+ノートパソコン という新しいプレゼン形式を使われ ました。このように新しい手法や機械の導入に対して 最後まで意欲的であり肯定的であり続けたことに私は 栗栖先生らしさを感じました。退官 までとう とうあと1ヶ月足らずとなりましたが、新しい生活にもいろいろな冒険を用意しておられるようで、そういう話をしてくださる時の表情もなかなかで す。

栗栖先生、長い研究生活、本当にご苦労様でした。ま た、私に研究の楽しさを与えてくださって本当にあり がとうございました。これからは たまにし かお会いできないのが残念ですが、そのたびに交わすであろうおいしいお酒や会話が楽しみです。そして「あれはどうなったのかね」と時々私を発奮さ せてください。

| とびら へ | 前へ 次へ |

↑ トップへ |